人这一辈子纵信优配,总有些坎儿,怎么也过不去,哪怕你是杨振宁,是那个站在物理学之巅的人,也一样。

我们总以为,拿了诺贝尔奖,人生就圆满了,就再没什么能难倒他的事了。可实际上,那个耀眼的光环背后,藏着几道又深又长的口子,一辈子都在隐隐作痛,直到他闭上眼,也没能愈合。

有些遗憾,钱能解决,可当钱来的时候,人已经没了。有些遗憾,是选择,可一个选择,却让最亲的父亲,到死都没能真正原第一部分:父子之间的“鸿沟”

那笔要命的学费

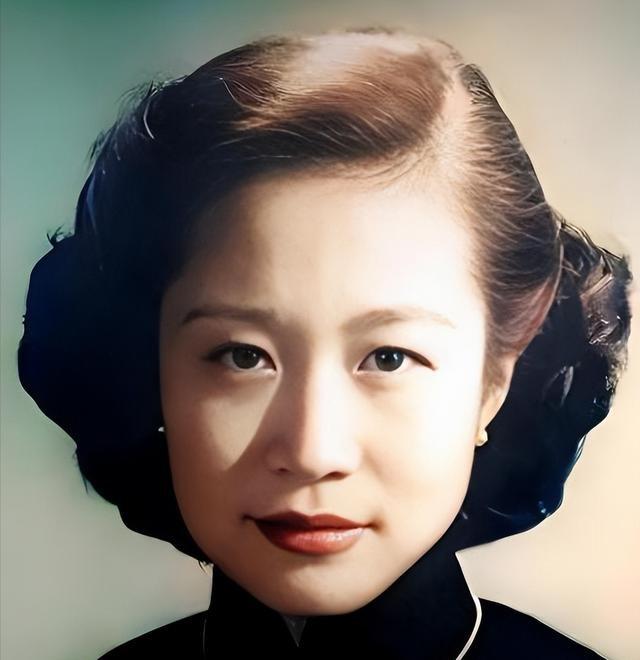

杨振宁的妻子叫,她的弟弟杜致仁,是个顶聪明的年轻人。

那年头,能考上哈佛,那是什么概念?那是光宗耀祖的大事。杜家上下都高兴坏了,可高兴劲儿还没过去,愁人的事就来了,学费。

那可是一大笔钱,家里东拼西凑也拿不出来。杜致仁硬气,跑去跟银行贷款,想着自己在美国半工半读,熬几年就出头了。

他确实也是这么做的,省吃俭用,把一分钱掰成两半花。眼看着,大学就快读完了,只剩下最后一年,最要命的事发生了。

银行那边,突然就不给他贷款了,还催着他还以前的钱。

这一下,等于把路给堵死了。他写信回家求助,可家里哪有办法?母亲曹秀清急得去找蒋介石,最后也只拿到了几百美元,跟几千美元的学费比,就是个零头。

最后的希望纵信优配,就落在了姐姐和姐夫杨振宁身上。

可那时的杨振宁,也不是后来那个功成名就的杨振宁。他俩在美国刚买了房子,自己身上还背着房贷,日子过得紧巴巴的,实在是一下子掏不出这么大一笔钱。

这对一个二十出头的年轻人来说,是灭顶之灾。他觉得自己成了家里的拖累,辜负了所有人的期望。那种绝望,把人往死路上逼。

1956年,在杨振宁的家里,杜致仁吞下了大量的药片,结束了自己年轻的生命。

> “就在他去世后仅仅一年,杨振宁拿到了诺贝尔物理学奖,随之而来的是一笔巨额奖金。这笔钱,在一年之前,或许就能救回一条鲜活的生命,可现在,它只能变成一个永远也无法弥补的黑洞。”

每当杨振宁想起这位只有22岁的小舅子,心里就像被针扎一样。如果,如果时间能倒流,如果那笔钱能早来一年,一切会不会都不一样?

可惜,没有如果。

父亲坟前的“不孝子”

如果说小舅子的死,是命运的捉弄,那父亲杨武之的心结,就是他一生都无法解开的疙瘩。

杨振宁的父亲,是个老派的知识分子,骨子里刻着四个字,家国天下。他从小就教导杨振宁,本事学得再大,也别忘了自己是中国人,要回来为国家做事。

杨振宁去美国纵信优配,是父亲送他走的。老人家心里矛盾啊,既希望儿子能在世界顶尖的地方学东西,又怕他这一走,心就留在了大洋彼岸。

后来的事,大家都知道了。杨振宁在美国,为了能接触到最核心的科研,为了不再处处受限,他做了一个艰难的决定,加入美国国籍。

这个决定,像一根刺,扎进了他父亲的心里。

杨武之能理解儿子的处境,在人家的地盘上搞研究,不入他们的伙,很多门都进不去。道理他都懂,可情感上,他过不去。

他盼了一辈子,就盼着儿子能以一个堂堂正正中国科学家的身份,站在世界的舞台上。结果,儿子成功了,身份却变了。

> “杨振宁后来自己说,对于他放弃故国这件事,父亲在内心深处的一个角落里,始终没有宽恕他。这种沉默的隔阂,比任何争吵都更让人窒息。”

后来,杨振宁一次次回国,看到祖国的变化,他激动得在上海的大厦里捂着脸哭。那种复杂的情感,有骄傲,有欣慰,但更多的,恐怕是无法对父亲言说的愧疚。

等到他终于有机会放弃美国国籍,重新成为一名中国公民时,父亲杨武之早已不在人世了。

他成了父亲坟前的一个“不孝子”,这份迟来的归根,终究没能让父亲亲眼看到。

他把自己在国内的住所取名“归根园”,这个“根”,他找了一辈子。

很多人不理解他,骂他。可又有谁知道,在他做出那个选择的夜晚,他内心经历了怎样的挣扎。

他用后来的半生,为中国的科研事业搭桥铺路,引荐人才,筹集资金。他做的每一件事,都像是在向父亲的在天之灵证明,我没有忘,我从没有忘记我的根。

> “我这一生最大的贡献,就是帮助中国人克服了自卑的心理。这句话,是他自己说的,或许也是说给他父亲听的。”迷茫中的中国人挺起了腰杆。

还有一个遗憾,可能不那么沉重,但对他个人来说,却是一块拼不上的拼图。

他总想着,能以中国公民的身份,在中国的土地上,再拿一次诺贝尔奖。那对他来说,意义完全不同。

有一年,诺贝尔委员会向他索要最新的研究资料,他高兴了很久,以为自己离这个梦想很近了。可最终,名单公布,没有他的名字。

那一年,他快一百岁了。错过了,就是永远错过了。

人啊,就是这么复杂。杨振宁的一生,是无比辉煌的一生,他推动了人类科学的进程。但他同样也是一个普通人,是一个会因为钱而无能为力的姐夫,是一个让父亲抱憾而终的儿子。

这些光环背后的遗憾,或许才构成了一个真正有血有肉的,立体的杨振宁。我们敬佩他的成就,也该试着去理解他那些无法言说的苦衷。

引力配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。